京大呼吸器外科 京都大学医学部附属病院呼吸器外科

肺癌概説

1. 原発性肺癌とは

「肺がん」は、肺を構成する組織から発生した癌の総称です。そのうち、「原発性肺癌」(=いわゆる肺がん)は、気管支や肺実質の上皮(=内腔表面を覆う組織)から発生した「癌」です。

他の臓器で発生した「がん」が肺に転移する場合があります。「転移性肺がん」、あるいは「XXがんの肺転移」などと呼ばれます(例えば「大腸癌肺転移」「骨肉腫肺転移」など)。これらも外科的に治療対象となることがありますが、原発巣である元々の「がん」の性質により治療方針が原発性肺癌の場合と異なることが多いので、ここでは触れません。

ここ2−3年の日本においては、原発性肺癌は1年あたり13万5千人程度発症しており、1年あたり7万5千人程度の死亡者をだしています。日本人の死因のトップである「がん」のうち、最大の死因となる疾患です。

数々の疫学調査から喫煙は最大の原発性肺癌の発生要因であり、日本人の原発性肺癌の6〜7割は喫煙に関連していると考えられています。予防という観点からは、「喫煙しないこと」が集団レベルでは原発性肺癌の発生数を減少させ、個人レベルでは原発性肺癌の発生確率を減少させる、しかも自身で達成し得る最大の手段となります。

肺癌についての詳細は国立がん研究センターがん対策情報センターの「がん情報サービス」をご参照ください。

2. 原発性肺癌の診療の一般的な流れ

原発性肺癌の診療の入り口は、原発性肺癌を疑う異常の発見です。検診や人間ドックで胸部異常影を発見された場合、他の疾患の経過観察や治療中に偶然に発見された場合、あるいは咳、痰、血痰、胸痛、呼吸困難感などの呼吸器症状、倦怠感や疼痛、意識状態の変調などの全身的な症状を契機に発見される場合など、いろいろなパターンがあります。

上記の肺癌を疑う異常を発見された場合、専門医や専門医療機関に紹介されることになります。施設・病院により「呼吸器外科」「呼吸器内科」「呼吸器科」「腫瘍内科」「がん診療部」等々、窓口となる部門の名前は様々です。しかし紹介状の内容から適切な部門を受診してもらうことになりますので、ともかく受診をしてください。京都大学医学部附属病院では、「呼吸器外科」「呼吸器内科」「がん診療部(呼吸器)」が担当しております。

紹介をいただいた次に進むのが、「診断」です。一口に診断といっても内容的には、以下の4つに分かれます。

- 「存在診断」=どこにどんな病変があるか、どこまで原発性肺癌を疑う病変か

- 「病理学的な確定診断」=その病変が原発性肺癌であるかどうか、また原発性肺癌だとして、どのようなタイプなのか

- 「臨床病期診断」=原発性肺癌だとして、原発巣の大きさ、広がり、リンパ節転移の有無、他の臓器への遠隔転移の有無、部位

- 「全身状態の把握」=「どれぐらい元気であるか」の診断。

これら4つの診断のための病歴聴取、身体所見、各種検査は同時並行で行われます。その結果により、どのような治療が適切か、を判断します。

3. 原発性肺癌の診断に必要な検査

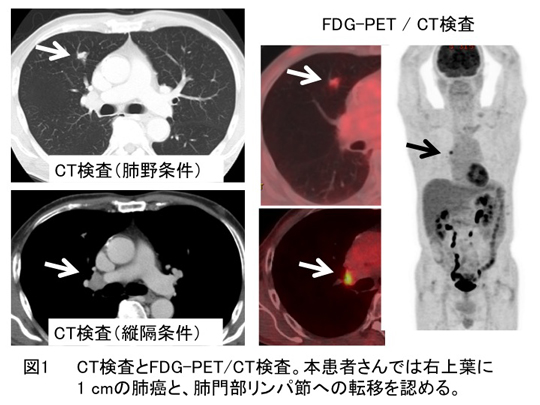

上記の診断に必要な検査として、「存在診断」「臨床病期診断」には体幹部(頸部〜胸部〜腹部)のCT検査(図1)、頭部のMRI検査ないしはCT検査、FDG-PET/CT検査(図1)はほぼ必須となります。また、過去の検診などでレントゲンやCTの画像がある場合は、現在と過去の画像を比較し病変の経過を確認することは極めて重要です。

「病理学的な確定診断」には、「生検」(=原発性肺癌を疑う病巣の一部を採取し、顕微鏡下に病変の良性/悪性、タイプを診断する)が必要になります。生検する場所にあわせて、気管支鏡、CTガイド下肺生検、胸水穿刺などの方法を選択します。しかし近年、CT検査の発展により生検が困難、あるいは不可能な小さい肺癌を疑う病変が多く見つかるようになっています(図2)。この場合は、「経過や画像所見で肺癌が強く疑われる」「肺癌だと仮定した場合、切除が適応となる臨床病期」であれば、「生検」をスキップして手術を行うことも多いです。

「全身状態の把握」は、治療を進めるうえで非常に重要です。Performance status(表1)、既往歴(=過去に罹患した疾患)、併存症(今現在指摘されている、あるいは治療中の疾患)、喫煙歴、使用している薬剤、採血データ、呼吸機能検査、心電図などを確認し、治療の妨げ、あるいは治療において配慮すべき状態の把握をします。

4. 治療方針

上記「3.原発性肺癌の診断に必要な検査」により、「原発性肺癌」あるいは「原発性肺癌が強く疑われる病変」の、タイプと進行度が判明します。それにより「臨床病期」と呼ばれる、治療開始前の原発性肺癌の進行度が判明します。臨床病期は国際的に統一された基準により病変の進行度を示すものです。その進行度により、基本的な治療方針が決定されます(表2)。全身状態の程度により、治療方針が実行可能かどうかを判断します。実行が困難なら実行可能な範囲で代替案を考えることになります。

治療方針でまず重要になるのが、原発性肺癌のタイプです。原発性肺癌のうち、「小細胞癌」と呼ばれるタイプは、非常に進行が速いのですが、放射線治療や抗がん薬が比較的効きやすいものです。多くの場合は手術の適応にならず、放射線治療や抗がん薬による治療が中心です。しかし切除による根治が期待できる病期(I期)については手術と術後の抗がん薬投与の治療が選択されることもあります。

原発性肺癌のうち、「小細胞癌」と呼ばれるタイプ以外のものには、「腺癌」「扁平上皮癌」「腺扁平上皮癌」「大細胞内分泌癌」「肉腫様癌」などがあり、「非小細胞肺癌」と総称されます。腺癌、扁平上皮癌の二者で非小細胞肺癌の9割以上を占めます。非小細胞肺癌ですと、臨床病期I期、II期、III期の一部については手術治療が適応になります。手術適応にならないIII期は抗がん薬と放射線照射が治療の中心となり、IV期については抗がん薬治療が中心となります。手術治療が適応となるものでも術前あるいは術後に抗がん薬や放射線治療を必要とするものがあります。

上記項目2〜4は、日本肺癌学会の「肺癌診療ガイドライン」に詳細が記載されています。

原発性肺癌に対する手術

1. 手術治療

呼吸器外科で担当するのが手術治療です。手術の適応とされる臨床病期I期、II期、一部のIII期の非小細胞肺癌に対しての手術治療は、治癒をもたらす可能性の最も高い治療法です。

手術のやり方(術式)の基本は、「肺葉切除+所属リンパ節郭清」です(図3)。

しかし、非常に小型の原発性肺癌の場合、あるいは呼吸機能(=肺活量や一秒量など)が低く肺葉切除ができない場合には、区域切除や部分切除などの、「縮小手術」と総称される術式が行われる場合もあります。

呼吸器外科で担当するのが

一方、原発性肺癌が肺の根部に浸潤している場合などで肺葉切除では取り残しができる場合、「気管支形成術」を伴う肺葉切除や「一側肺全摘除術」を行う場合もあります。

これらの手術を行うためのアプローチとして、ビデオ胸腔鏡により視野を確保して手術を行うVideo-assisted thoracic surgery (VATS)と、従来から行われている開胸術とがあります。原発性肺癌の占拠部位やサイズ、進行度によりアプローチを使い分けます。小型の肺癌の手術の場合はほぼ全例がVATSアプローチになりますが、気管支形成術例や、大きい腫瘍の場合は開胸術を必要とします。当科では原発性肺癌の手術においてVATSアプローチがおよそ4分の3を占めます。

2. 当科の手術治療の成績

当科の2003年〜2010年の切除例の5年生存率は73.4%です(図4、表3)。これは肺癌合同登録委員会による2004年の成績(リンク)と同等です。

当科の取り組み

上述の通り、手術の適応とされる病期の非小細胞肺癌に対しての手術治療は、治癒をもたらす可能性が最も高い治療法です。

近年の動向として、

- 解像度の高いCT装置の普及に伴い、早期の小型肺癌を発見される患者さんが増えています。

- 人口の高齢化に伴い、各種の脳血管障害や循環器、呼吸器、代謝疾患等を有する患者さんが増加しています。

- 残念ながら原発性肺癌切除例全体の1/3に再発を認めておりますが、再発率を低下させるための術後補助療法や術前の導入治療が普及しつつあります。

- 再発した場合でも再発型式によっては長期生存が期待できる場合があり、関係各科と連携した集学的治療が広まってきています。

これらに関して、当科における原発性肺癌の治療の取り組みを紹介します。

1. 小型肺癌

a)マーキング技術〜Virtual-Assisted Lung Mapping (VAL-MAP)

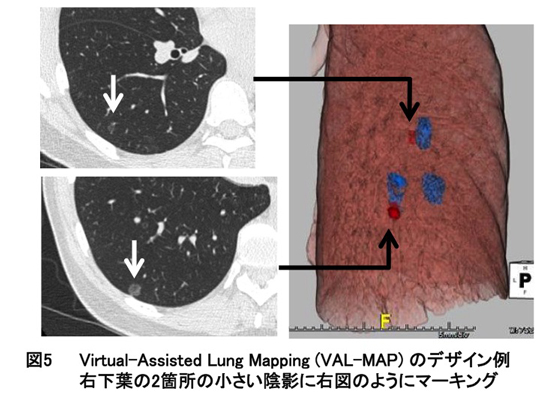

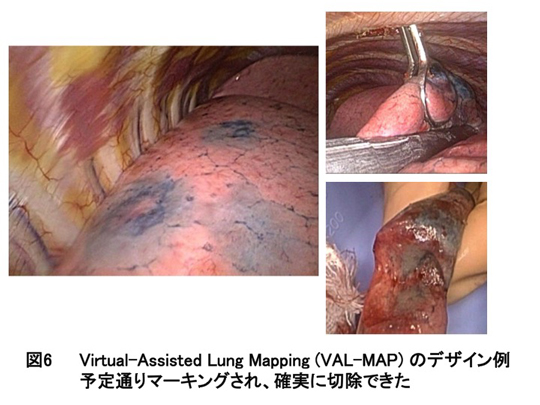

当教室で開発した技術で、術中に触れることが困難な微小な肺癌に対し、気管支鏡下に複数のマーキングによる「マッピング」を行うことで結節の位置を同定する方法です。これにより、小さな肺癌を確実に切除することが可能です(図5、6)。

b)縮小手術〜区域切除

小型、末梢発生、リンパ節転移がない、などのいくつかの条件を満たした場合、根治性を損なうことなく肺機能を温存し、手術の侵襲を低下させる目的として、区域切除という術式を選択しております(「積極的縮小手術」と呼称されています)。また低肺機能や併存疾患、高齢などの理由で標準的な術式である肺葉切除の実施が困難な患者さんには、根治性が若干落ちる可能性はありますが肺実質を温存し術後の体力の低下を防止する目的での区域切除や部分切除(「消極的縮小手術」と言われています)を選択しております。(当科での成績、当科も参加した共同試験の成績)

2. 合併症を有する患者さんへの対応

a)虚血性心疾患の合併

肺癌の患者さんには喫煙者が多いため、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患を合併する患者さんが少なくありません。当科では当院循環器内科との協力で手術の前後の管理を徹底し、肺癌手術時の虚血性心疾患の発生を予防しております。

b)慢性閉塞性肺疾患の合併

喫煙により、手術の際に慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発見される患者さんも少なくありません。肺癌の切除により呼吸機能を損失するため、手術を予定している患者さんにはCOPDに対しての治療介入、術前・術後の呼吸器リハビリテーションを行い、管理を徹底しております。

c)間質性肺炎合併の肺癌

間質性肺炎を合併する肺癌も少なくありません。間質性肺炎を有する患者さんの場合、もともと呼吸機能の低下があること、間質性肺炎が手術により急速に悪化する(急性増悪)可能性があること、が問題となります。

この点について日本呼吸器外科学会学術委員会にて大規模な後ろ向き試験が行われ、その結果を当科の佐藤より報告しております。間質性肺炎の急性増悪の危険因子の程度から、急性増悪の危険性と肺癌の根治性のバランスを考慮し切除術の可能性を追求しています。

3. 進行肺癌

a)縦隔リンパ節転移を伴う非小細胞肺癌にたいする導入化学放射線療法

縦隔リンパ節転移を伴うIIIA期の非小細胞肺癌は、いまだに適切な治療法についての議論がなされています。当科では、化学療法と放射線照射を併用してまず腫瘍の制御を行い、その後に切除術を行う導入化学放射線療法を進めており、充分に期待できる治療法である旨を報告しております。

b)肺尖部浸潤肺癌への導入化学放射線療法

胸部の頂上にあたる肺尖部周囲には、肋骨、心臓から頭頚部、上腕へつながる動脈・静脈、頸部から上腕への神経などの重要な構造物があります。この部位に浸潤する肺癌を肺尖部浸潤肺癌と呼んでおります。このような肺癌に対して、当科では前述のa)と同様、化学療法と放射線療法による導入治療を行い、その後に切除術を行っております。

c)術後補助療法

切除の結果、II期、III期と判明した原発性肺癌の患者さんに対しては、術後にシスプラチンという抗癌剤を含む化学療法を行うように勧められています。当科では2006年よりシスプラチンとビノレルビンによる術後補助化学療法を行っており、安全性と良好な長期成績を報告しております。

4. 術後再発への治療

a)他診療科との共同での治療

原発性肺癌の術後再発に対しては、再発の部位や個数により、一般に切除不能III期、IV期と同様の治療が行われているのが現状です。しかし、術後再発の一部には転移病巣が単発〜少数個で局所治療により長期生存を望むことができる「oligo-recurrence」と呼ばれる再発を呈する場合があります。当科では、呼吸器内科、がん診療部、放射線治療科など関係各科と協力し、

- 1個〜少数個の脳転移への切除術や定位放射線照射

- 脳以外の単発臓器転移(肺、肝、副腎など)に対する切除術や定位放射線照射

- 肺門部の断端や縦隔リンパ節に限局した再発に対する根治的放射線照射/化学放射線療法

を行っており、再発後と言えども比較的良好な長期生存を得ております。

b)分子標的薬による治療

肺癌切除例では、切除標本の遺伝子解析により、上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異や、EML4-ALK融合遺伝子を検出することができます。これらの遺伝子変異を有する原発性肺癌の再発の場合、前者ではEGFRチロシンキナーゼ阻害薬、後者ではALKチロシンキナーゼ阻害薬の効果が期待できます。

当科では2004年より術後再発例に対してEGFR遺伝子変異を測定し、変異陽性例の再発患者さんに対してEGFRチロシンキナーゼ阻害薬のゲフィチニブの投与を積極的に行い、良好な長期生存を得てきました。また、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に耐性を示した腫瘍に対して、新規のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬オシメルチニブの適応の判断のための超音波気管支内視鏡や胸腔鏡による再生検を行っております。